近日,贵州中医药大学中药资源学科团队联合中国中医科学院中药资源团队在Cell旗下《Plant Communications》期刊(中科院一区,TOP期刊,IF:11.6)发表题为Fungal symbiontMycenacomplements impaired nitrogen utilization inGastrodia elataand supplies indole-3-acetic acid to facilitate its seed germination的研究论文。该研究首次通过基因组、转录组和功能基因验证,阐释了小菇属真菌(Mycena)与天麻的互作机制,为指导天麻Gastrodia elata Bl.有性繁育的生产提供了最新的科学依据。

论文导读

天麻作为我国传统名贵中药材,基原植物属于典型的异养型——无根无叶,种子无胚乳、子叶等营养储存组织。从种子萌发到生长发育,全程依赖伴生真菌提供营养。种子的萌发依赖小菇属真菌,生长繁育需要蜜环菌Armillaria mellea。本文重点是研究揭示小菇属真菌是如何为天麻种子“供能”的机制。

核心发现

1.天麻缺失氮源利用和激素合成的关键基因,小菇菌“补位”

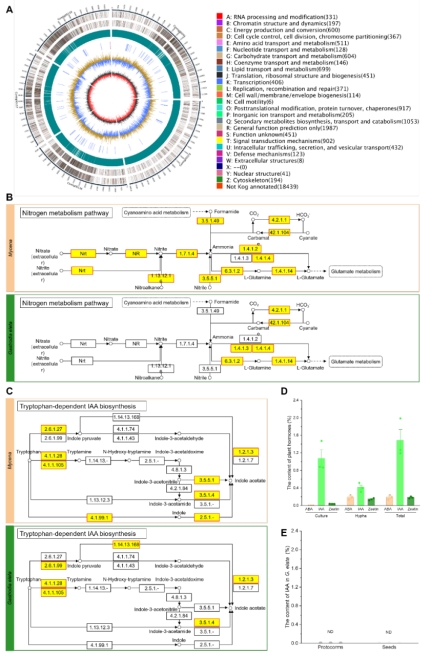

研究团队通过基因组测序发现,天麻基因组中缺失氮代谢关键基因(如硝酸盐/亚硝酸盐同化相关基因)和色氨酸依赖型IAA合成基因,无法独立完成硝酸盐、亚硝酸盐及部分有机氮的吸收与代谢,也不能自主合成IAA。与之相反,小菇属真菌基因组中不仅包含41个完整的氮代谢相关基因,可实现无机氮与有机氮的吸收、代谢,还拥有64个色氨酸依赖型IAA合成基因,能自主合成IAA。这一基因组层面的“功能互补”,为小菇菌向天麻供给氮和IAA提供了遗传基础。

图1小菇菌和天麻比较基因组分析

2.天麻与小菇菌共生互作中基因“精准激活”

小菇菌“主动供给”:转录组测序分析两者共培养不同阶段(5天、10天、20天、30天、40天、50天)样本。结果显示,共生互作中小菇属真菌的氮代谢基因(如亚硝酸盐还原酶基因MyNir、硝酸/亚硝酸转运蛋白基因MyNrt)和IAA合成基因(如酰胺酶基因MyAmid)显著上调,且这些基因的表达量与天麻种子萌发率、膨大指数呈显著正相关。

天麻“积极响应”:相应地,天麻种子中激素信号通路基因(生长素响应基因SAUR、细胞分裂素响应基因)显著上调,淀粉/蔗糖降解基因表达增强,而多糖合成基因和休眠相关基因(如ABA响应基因)下调,这是为萌发提供能量和生长调控的信号。

3.功能验证:MyNir与MyAmid是“关键开关”

功能验证实验中,研究团队通过同源重组技术构建了MyNir和MyAmid基因缺失突变菌株(ΔMyNir、ΔMyAmid)。与野生型真菌相比,突变菌株在含不同氮源的培养基上生长能力显著下降,IAA合成量减少61%-69%,且对天麻种子的侵染能力减弱。共培养实验显示,ΔMyNir和ΔMyAmid与天麻共生时,天麻种子萌发率显著降低,且原球茎(protocorm)中单糖(如L -阿拉伯糖)、氨基酸含量下降;激素平衡被打破:赤霉素(GA)减少,ABA含量升高;细胞结构也出现异常,顶端分生组织细胞壁增厚,菌丝侵染能力下降,萌发进程停滞。

图2ΔMyNir和ΔMyAmid突变体表型分析

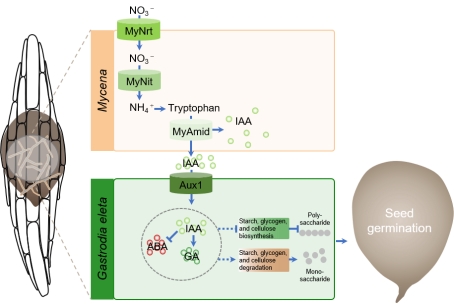

该研究证实,小菇属真菌通过“双重补偿”机制助力天麻种子萌发:一方面弥补天麻氮代谢缺陷,提供生长必需的氮素;另一方面合成IAA调节天麻激素信号,启动天麻种子萌发。这一发现不仅深化了对植物-真菌共生与互作关系的认知,也为天麻人工栽培中优化真菌接种技术、提高种子萌发率提供了新方向。

图3小菇菌诱导天麻种子萌发的分子机制

该研究得到国家重点研发计划(2023YFC3503803)、国家自然科学基金(32060080)、贵州道地药材种质创新与资源高效利用全省重点实验室的资助。青年教师袁青松副教授、硕士研究生罗露、博士研究生石海霞为该论文的第一作者,周涛教授、中国中医科学院黄璐琦院士、郭兰萍研究员为共同通讯作者。

(图/文,袁青松)

一审:张进强

二审:王艳红

三审:周 涛